睡眠と歯科との関係って?

先日、睡眠の分野で高名な医師である柳沢正史先生のお話を伺う機会がありました。結論から話をすると、私たちのクリニックで睡眠の検査をすることが出来るようになりました。ん!?歯医者で睡眠ってどういうこと?と、疑問を持っていただけたら今月のブログは大きな意味を持ちます。私が長年、歯科診療の中で難しくもあり面白いと思うことの一つが咬合(噛み合わせ治療)があります。

医師・睡眠学者の柳沢正史先生

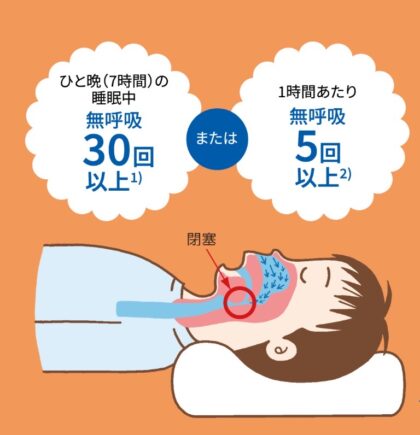

先月のブログにも記載しましたが噛み合わせが原因で起こるお口のトラブルは沢山あります。そして、深刻に悩まれている患者さんも多くお見えになるのです。専門的な噛み合わせ治療をしていると、寝ている時の噛み合わせも考慮しないとトラブルの解決には至らないと私は思っています。何故か?私たちは寝ている間に、想像以上のダメージをお口の中に与えているからです。それでは、睡眠についても学ばなくちゃ!!って始めたのが元々の動機です。そうこうしている間に無呼吸症候群という言葉も世間に知られる様になってきました。睡眠時無呼吸症候群の歴史は浅く、今から50年ほど前の1976年に病名がつけられました。治療の歴史は浅く、現在最もおこなわれている治療方法であるCPAP(シーパップ、鼻マスク)は1998年に、スリープスプリント(マウスピース)は2004年に健康保険が適応になっています。これらは耳鼻咽喉科とのタイアップが必要です。自分ではなかなか気づくことができない病気が睡眠時無呼吸症候群(SAS)です。SASは眠っている間に呼吸が止まってしまう病気です。

ひと晩(7時間)の睡眠中に無呼吸が30回以上ある 、または、1時間あたり無呼吸が5回以上ある場合に診断されます。無呼吸とは10秒以上、気道の空気の流れが止まった状態です。無呼吸の症状によって適切な睡眠がとれていない状態が続くと、高血圧や脳卒中、不整脈、糖尿病などさまざまな疾患の発症リスクが増加するといわれています。

1)Guilleminault C, et al: Annu Rev Med 1976; 27:465-484.

2)睡眠時無呼吸症候群(SAS)の診療ガイドライン作成委員会 編: 睡眠時無呼吸症候群(SAS) の診療ガイドライン2020, 南江堂, 2020; 2-3.

SASによる疾患発症リスク

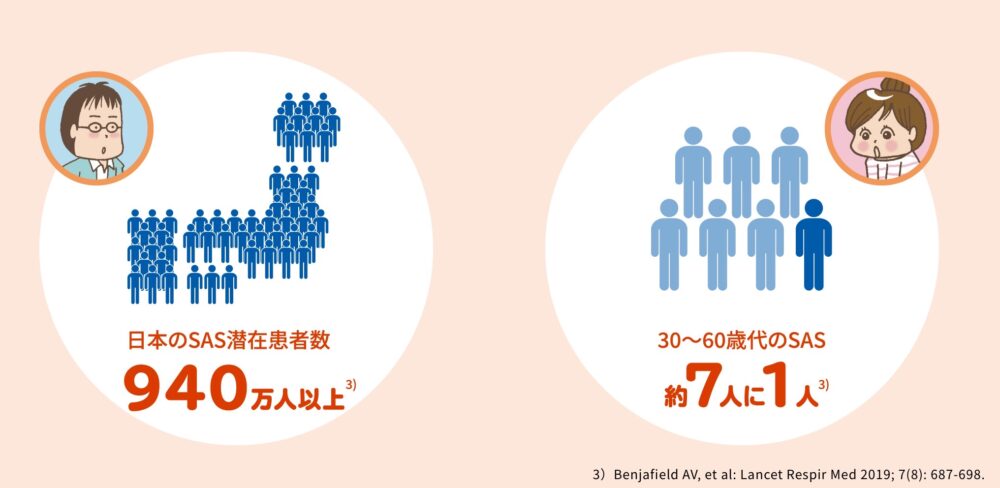

いやいや、こんな病気はほんの少数でしょ?って、実は30-60歳代の約7人に1人がSAS患者と言われています。腹痛と下痢・便秘が続く過敏性腸症候群という病気と発生頻度が同じくらいです。

SASの目安と日本における潜在患者数予測

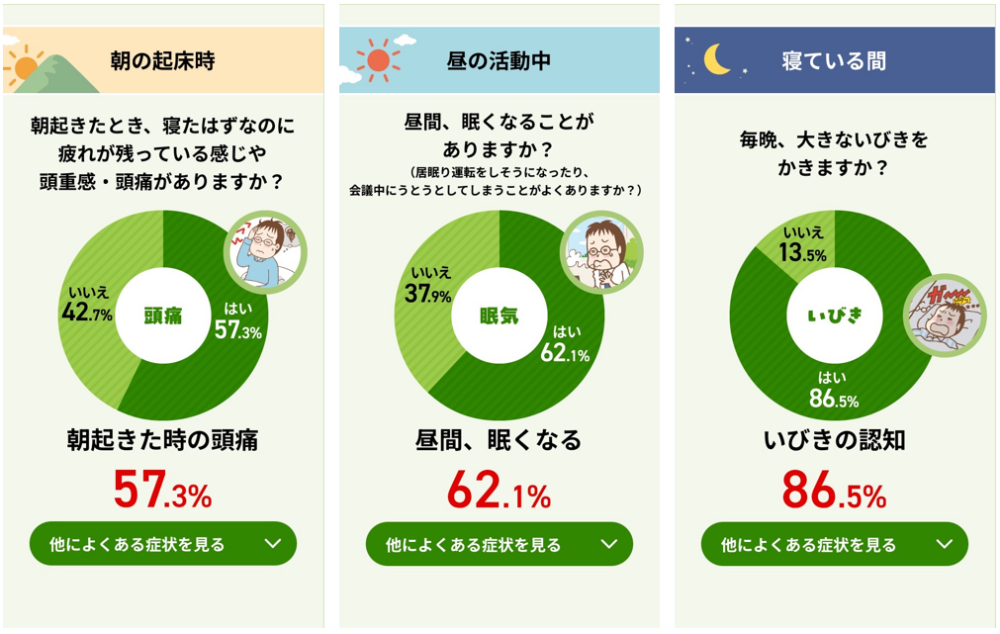

質問の回答がYESの方は医療機関の受診をお勧めします。データは帝人の「睡眠時無呼吸なおそう.com」特設サイトの症状チェックされた1,348名の回答結果です(帝人HPより引用)。

睡眠に関するアンケート調査結果

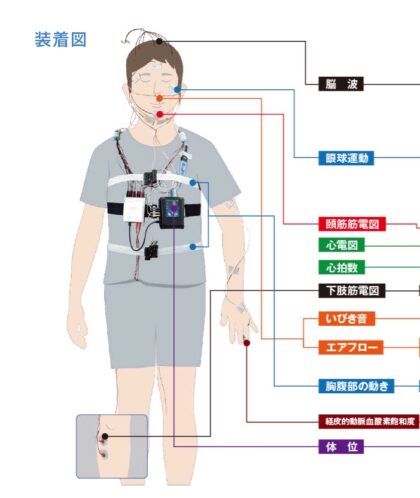

従来のPSG検査イメージ チェスト株式会社様HPより引用

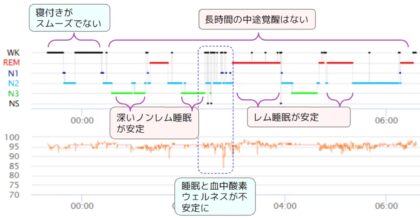

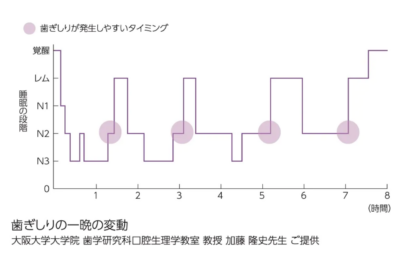

歯軋りやくいしばり、SASは私たちは睡眠時に起こるものです。私たちは毎日ほぼ同じ時刻に眠り、同じ時刻に目が覚めます。このような規則正しい睡眠リズムは、日中の疲労蓄積による「睡眠欲求」と体内時計に指示された「覚醒力」のバランスで形作られます。健やかな睡眠を維持するために、夜間にも自律神経やホルモンなど様々な生体機能が関与します。この睡眠にはサイクルがあルことが分かっています。夢を見る「レム睡眠」と大脳を休める「ノンレム睡眠」が約90分周期で変動し、朝の覚醒に向けて徐々に始動準備を整えます(厚生労働省eヘルスネットより引用)。

そこで、本題です。従来、睡眠時の脳波などによる睡眠の質の評価は図に示す様なPSG検査が一般的でした。当院では、とてもコンパクトな測定機器にて検査を行うことができます。さらに、歯軋り等の筋電検査と併用することで対策方法も見えてくるかもしれません。検査に基づく診療を心がけております。

|

|

|

|---|

※画像はクリックすると大きく表示されます。